- トップ

- 記事一覧

- 病気・症状の記事一覧

- 強迫性障害との向き合い方とは?対処法を解説

強迫性障害との向き合い方とは?対処法を解説

.svg)

強迫性障害とは?

.png)

強迫性障害(Obsessive Compulsive Disorder=OCD) とは、頭にこびりついて自分でもコントロールがきかない不快な考え(強迫観念)が浮かび、それを振り払おうとして様々な行為(強迫行為)を繰り返し行い、日常生活に支障をきたしてしまう不安障害の一つです。

たとえば、鍵を閉め忘れていないか過度に心配し、何度も何度も玄関を確認したり、自分の体や衣服、部屋を何度綺麗にしてもまだ汚いと感じ洗浄をくり返すといった、いわば過度な「完璧主義」「潔癖」「心配性」といった状態を表します。

100人に2、3人が発症

強迫性障害は、うつ病や統合失調症と比べ、一般的な認知度は高くありませんが、発病する確率は、およそ100人に2、3人と言われ、100人に1人が発症すると言われる統合失調症よりも多くいることが知られています。

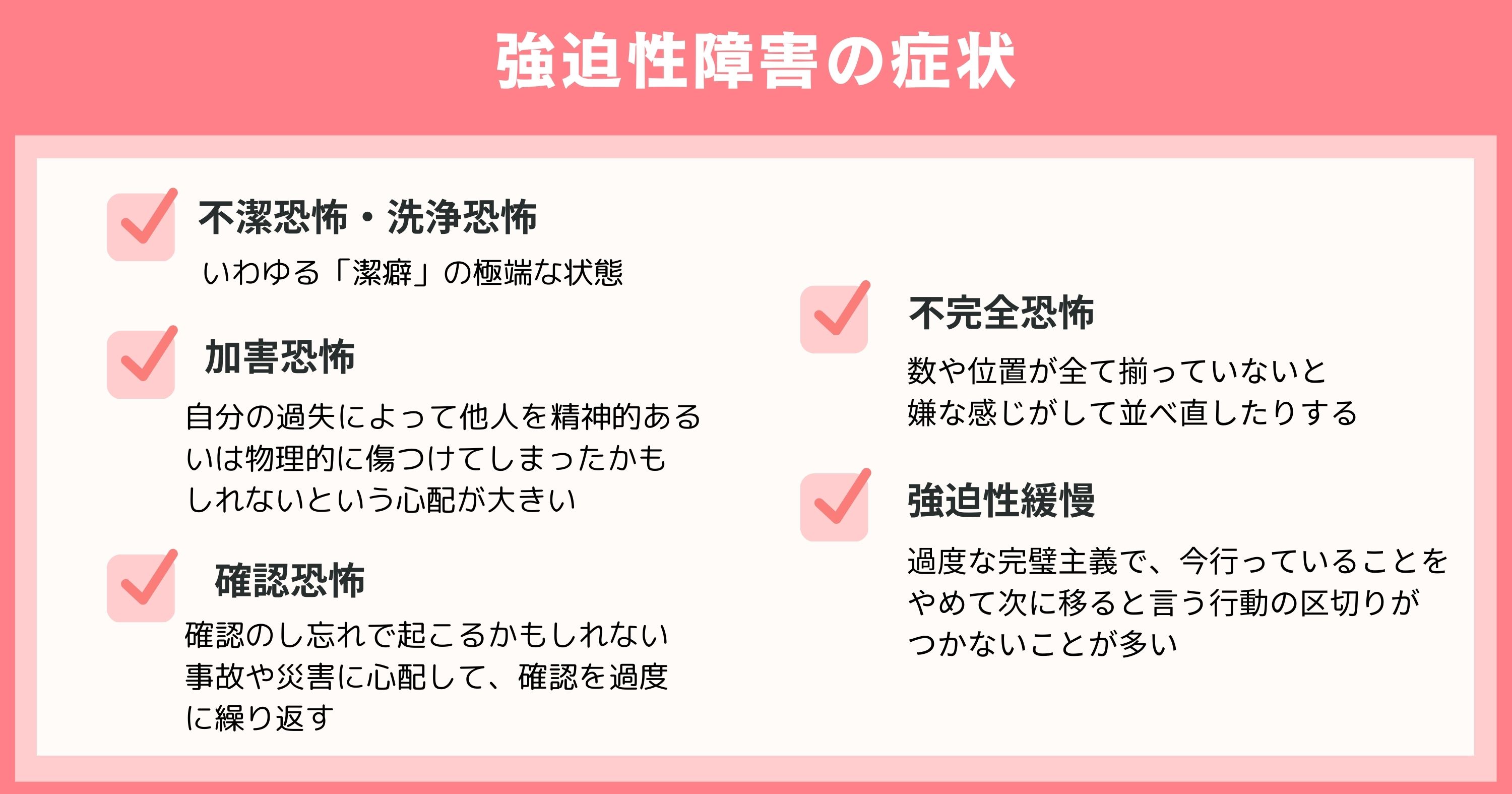

具体的な症状

・不潔恐怖・洗浄恐怖

いわゆる「潔癖」の極端な状態をイメージしたらわかりやすいでしょう。

自分や家族、あるいは自分の所有物がばい菌などに汚染されているように感じて、十分すぎる回数(時には何十回も)体を洗い続けたり、部屋を掃除したりして、汚いと感じるものを極端に避けようとします。コロナ禍で特にこのタイプの症状が増えています。

・確認恐怖

ガスコンロの消し忘れ、水道の蛇口の締め忘れ、鍵の開け忘れなど、確認のし忘れで起こるかもしれない事故や災害に心配して、確認を過度に繰り返します。

何度確認しても恐怖や不安は消えるどころか、強迫観念がどんどん大きくなっていきます。

自分で確認するのが疲れると、家族に代理で確認させるようになり、家族生活にも支障をきたすようになります。

・不完全恐怖

数や位置が全て揃っていないと嫌な感じがして並べ直したり、文字の形に気になって何度も書き直し、追求し続ける、いわば極限の几帳面の状態です。

この他にもさまざまな症状があります。

自分の症状がどんな病気に関連するか気になる方は、症状チェッカーで確認してみましょう。

強迫性障害を和らげる方法

早速、強迫性障害の症状を抑え、どのようにしたら強迫観念を気にしない方向に持っていけるかをお伝えします。

①脳を休める

うつ病と同様、強迫性障害でも、脳の健康さというものが大きく関わっています。[1]

そのためまず第一に、休息して、心身ともに元気な状態になることが必要です。

休息を取る際に気をつけないといけないことは、うつ病などのように、少し家で休息をとりましょう、というだけでは強迫性障害の場合はうまくいかないのです。

強迫症は頭の中で強く迫る観念にとらわれるものなので、仮に体が休まっていたとしても、脳が全く休まっていない可能性が高いのです。

このように、うつ病など、他の精神疾患と違い、休養の「質」が大事になることがわかります。特に、脳を休めることが必要なのです。

そのために自分でできること、注意したいことを以下に述べていきます。

1. 深呼吸や瞑想

深呼吸を行い、意識的にリラックスした状態を作ることができます。

また、瞑想やマインドフルネス瞑想を実践することで、ストレスを軽減し、脳に平穏な状態をもたらします。次章でマインドフルネス瞑想について解説していきます。

2. 自然と接する

自然に触れることは、脳を休めるのに役立ちます。散歩をしたり、森林浴を楽しんだり、自然の景色を眺めることでストレスが軽減され、リフレッシュできます。

3. 趣味や娯楽

趣味や娯楽活動を楽しむことは、脳をリラックスさせる素晴らしい方法です。

好きな本を読む、音楽を聴く、絵を描く、料理をするなど、楽しい活動に没頭することがストレス解消につながります。

4. 十分な睡眠

良質な睡眠は脳にとって非常に重要です。充分な休息を取ることで、脳は情報の整理や記憶の強化を行います。

規則的な睡眠習慣を確立し、ストレスから解放された状態で寝ることで、脳の健康を保ちましょう。

5. 運動

適度な運動は、脳の血流を増加させ、脳にしっかりと栄養を巡らせるとともに、ストレスホルモンの分泌を減少させます。

ウォーキング、ヨガ、水泳、サイクリングなどの運動を取り入れましょう。

②セルフケア

自分でできるセルフケアについて解説していきます。

・発症メカニズムの学習

自分が強迫性障害を抱えていることをまず自覚し、どのようなメカニズムで発症しているかを理解することで、自己の状態を客観視することで、自分に湧き上がっている考えが強迫観念なのか、理性的な思考なのか判断することができ、心理的に冷静な状態を保つことができます。

家族の理解も必要です。

過度に手を洗うといった強迫観念を家族などの他人にも強制させる「巻き込み」という行為もしてしまいがちです。

そうした中だと家族関係も悪くなってしまうため、家族一人一人がその状態を一つの病気であると理解してあげる必要があります。

これの行為は「心理教育」と呼ばれ、どういった精神疾患の治療においても行われるプロセスです。

・マインドフルネス瞑想

脳を休めるだけでなく、ストレスの軽減、感情の調整、注意力の向上、精神的な平穏を促進する方法として、近年注目されているのがマインドフルネス瞑想です。

以下に簡単な手順を解説していきます。

1.良い姿勢で坐る

床に座布団や坐布を置き、その上にあぐらをかいて腰掛け、姿勢を維持して座ります。椅子や正座でも問題ありません。

手のひらを下にむけ、膝や太ももの上に置き、背筋を伸ばします。目は小さく開けたまま半目の状態で、1.5~2m先の床をぼんやり眺めます。

2.自分の呼吸に意識を置く

普段無意識に行っている、自分自身の自然な呼吸に意識を置きます。

3.感情や思考が浮かんでも、それを追わず呼吸に戻る

何か考えていることに気づいたら、それを追いかけず、「考えた!」と心の中でつぶやいて、意識を呼吸に戻します。

感情や思考に何も判断を加えず そのままにして、ただ呼吸に戻る繰り返しは、何度でも「今」に戻ってくる練習になります。

どっしり坐り、意識を抑え込むものではなく、呼吸を操作することでもなく、自然な呼吸を続けます。

マインドフルネス瞑想は、日常生活に取り入れることが大切です。短時間から始め、少しずつ実践時間を増やしていきましょう。

定期的に瞑想を行うことで、効果が感じられるようになります。

・外界に接する

強迫性障害を発症している方は、どうしても自宅に引き篭もりがちです。

なぜなら、さまざまな強迫観念のきっかけが存在する外に比べて、自分の家が一番安心だからです。しかし、家に引き篭もったままだと、その強迫観念はみるみる成長していきます。

自分の周りの空間を増やして、外の世界に触れながら生産的な活動を増やすことで、自分の行っていた強迫行為が無駄な行為であるということに自覚できるようになってきます。

③心のあり方

強迫行為を抑えるために、普段から意識したい心の持ち方について解説していきます。

気になっても放置

強迫性障害はある物事を一度考えたら取り憑かれたように考え込んでしまうことで起こります。

「あの書類の列が揃っていない」「どうやって呼吸するんだっけ」と思っても、考え込まずに放置することが大事です。

敢えて不安に飛び込む

自分の抱えている強迫観念(不安や恐怖)を敢えて想起して、それを受け入れる方法です。

たとえば、家の鍵を閉め忘れてないか何度も確認してしまうとしましょう。その際に、家の鍵を閉め忘れた結果起こる最悪のケースを想像します。

たとえば、家に泥棒が入って金庫を破られて全て中の大事なものを盗まれるなど、極端なケースを想像し、そんなことは絶対に起きないということに気づくことで強迫観念が弱まります。

この思考法を応用したのが次の章で紹介する認知行動療法の一つ「暴露反応妨害法」です。

意識を分散

先述の通り、強迫性障害は特定の物事に強く思考が囚われてしまっている状態です。注意を向ける対象が偏っていることを自覚し、注意を色んな方面へシフトすることが重要です。

たとえば呼吸のことに意識が向きすぎている時に、聴覚の意識を家の外に向けたり、触覚の意識を今触れているものに向けたりしてみます。

④認知行動療法

医療でも用いられている認知行動療法を紹介します。自分で実践できる行動練習も解説していくので、一つずつ実践してみてください。

暴露反応妨害法

強迫性障害の治療によく用いられる行動療法は、認知行動療法の一つである「暴露反応妨害法」です。

この方法は、強迫性障害の治療において認知(考え方や見方)へのアプローチが難しい場合に活用されます。行動を通じて強迫観念を徐々に取り除いていくアプローチを取ります。

暴露反応妨害法で大事となるのは、恐れている行動や状況に敢えて挑戦することです。

この挑戦により、発生する不安や恐怖を受け入れ、徐々にその不安に慣れることを目指します。

例えば、強迫性障害の人が恐れる行動やイメージに敢えて立ち向かい、それを繰り返すことで不安を和らげていくのです。

一般的に「不安」は誰もが経験する感情ですが、通常は生活に支障をきたしません。

しかし、強迫性障害の人々は、その不安や恐怖が非常に強烈で、それを取り除こうとするために強迫行為に走るのです。つまり、不安を放置できない状態に陥ってしまうのです。

不安を無理に消そうとすることが、かえってその感情を強化させてしまう可能性があります。

この悪循環を断ち切るためには、敢えて不安な感情やイメージを受け入れ、徐々に強迫行為の回数を減らす練習をすることが必要です。

暴露反応妨害法を実践することで、「不安な状況でも実際には恐れるほどひどいことは起こらない」「不安を無視していると、少しずつその感情は薄れていく」といった体験を通じて、自己の不安に対する新たな見方や対処法を学ぶことができます。

治療期間や回数は、患者の状態や症状の重さによって異なりますが、専門家の指導のもとで行うことが重要です。

一般的に、強迫性障害の患者さんに対する認知行動療法は、うつ病の患者さんに対する認知行動療法よりも、効果が大きいことがわかっています。

.jpg)

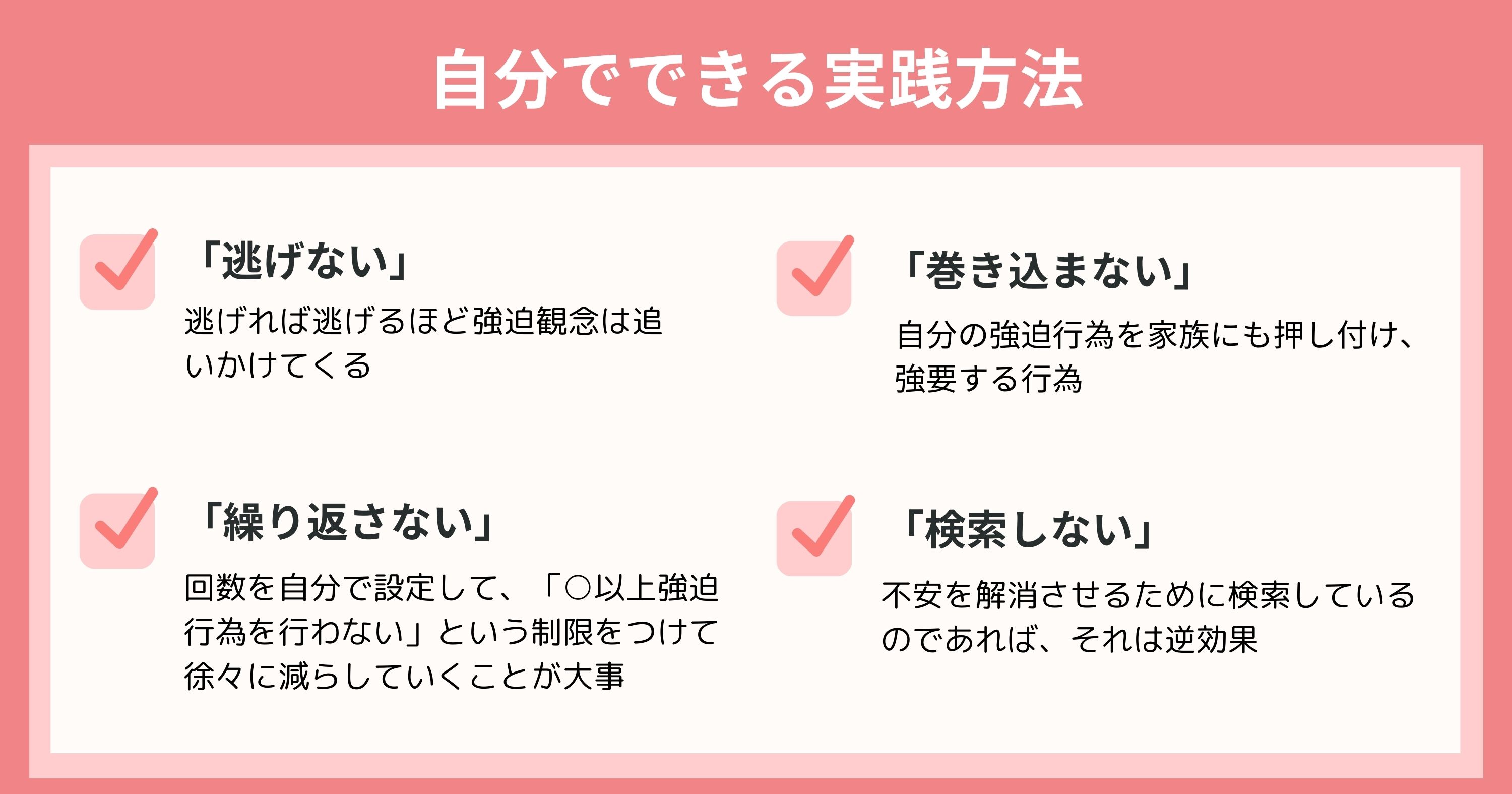

強迫性障害を改善:自分でできる実践方法

.png)

具体的に、実践するべき4つの行動練習[1]があります。

それは、「逃げない」「繰り返さない」「巻き込まない」「ググらない」です。

逃げる、繰り返す、巻き込む、ググる。この4つの行動には共通する要素があります。

それは、この四つは、強迫性障害を持つ人が安心のために行っているが実はやればやるほど不安を作ってしまう特性があることです。

・「逃げない」

迫りくる強迫観念に対して、逃げれば安全な場所に辿り着けるわけではありません。逃げれば逃げるほど強迫観念は追いかけてくるので、それに対して挑戦して、慣らしてあげる必要があります。

・「繰り返さない」

強迫行為は、行えば行うほど回数が増えていってしまいます。

たとえば、初めは手洗いが5回だったのに、すればするほど不安になって気づけば手洗いを一度に10回、20回と繰り返してしまうようになります。

そこで、回数を自分で設定して、「○以上強迫行為を行わない」という制限をつけて徐々に減らしていくことが大事です。

・「巻き込まない」

巻き込みというのは強迫性障害特有でよく見られる問題です。

たとえば、自分の強迫行為を家族にも押し付け、強要する、あるいは自分の行った行為が本当に大丈夫か家族に確認させる行為です。

この行為も、結果的に強迫観念をさらに加速させてしまう原因となるため、ストップする必要があります。

・「検索しない」

自分の症状に関して調べること自体がよくないわけではないのですが、不安を解消させるために検索しているのであれば、それは逆効果で、不安をさらに増強させるようになります。

強迫性障害の人にとって、100%大丈夫でなければ大丈夫ではないので、検索結果に「確実に大丈夫」と分かるような記載がない限り、不安は大きくなるばかりです。

この行為もやはり控えましょう。

強迫性障害に関する治療法について、下記の記事で詳しく解説しています。併せてお読みください。

強迫性障害について まとめ

.jpg)

強迫性障害を抑えていく中で、重要なことをピックアップしてまとめていきます。

・第一に、休息して、心身ともに元気な状態になることが必要。脳を休めよう

・症状を自覚し、自分の状態を客観視することが大事

・「自宅に引き篭もる」はNG!

・「逃げない」「繰り返さない」「巻き込まない」「ググらない」を心がける!

強迫性障害を持つ患者さんには、迫る思考を共存してしまおうと、改善を諦めそうになっている人も多くいます。

治すためには、「その強迫観念は自分にとっていいものではないのだ」と問題意識を持って、直そうという意識を持つことが大事です。

参考文献

[1]強迫症を治す 不安とこだわりからの解放 亀井 士郎(著)

.svg)

.svg)

.svg)

.svg)